津軽と南部は本当に仲が悪いのか?【過去そして現在】

群馬VS栃木、埼玉VS千葉など、県同士の争いというかVSネタというのは数多くあり、月曜から夜ふかしやケンミンショーなどのバラエティー番組などでも取り上げられています。

群馬VS栃木、埼玉VS千葉など、県同士の争いというかVSネタというのは数多くあり、月曜から夜ふかしやケンミンショーなどのバラエティー番組などでも取り上げられています。

しかしここ青森県では県同士ではなく、青森県内同士のVSネタというのがあるのです。

それが津軽VS南部です。※もしくは弘前VS八戸

UOTO

青森県西部:津軽地方と青森県東部:南部地方というのは昔から現在まで「仲が悪い」と言われてきました。

そう言われるようになった大きな理由は戦国時代にまで遡り、南部家から独立した大浦為信(後の津軽為信)が原因とされています。

その後、明治初期に青森県が成立するまで津軽と南部の犬猿の仲は続いたそうです。

しかし現在はどうでしょう。

確かに方言や文化には違いがありますが、本当に今も津軽と南部は仲が悪いでしょうか?

UOTO

その津軽と南部(弘前と八戸)の仲が悪くなった理由と現在はどうなのか?をここでは書いていきたいと思います。

津軽と南部の仲が悪い理由

津軽と南部の仲が悪い理由として考えられるのは大きく2つあると思います。

・津軽の裏切り

・地理的要因

津軽の裏切り

まず、津軽と南部の仲が悪くなった理由として有名なのが『津軽の裏切り』。

戦国時代、青森県を統一していたのが三戸城を拠点としていた南部家。

その南部家に仕えていた大浦為信(津軽為信)が南部家の跡継ぎ争いに乗じて裏切り、石川高信が守る石川城などを攻め落とし南部家を独立したのが全ての始まりです。

UOTO

確かにこの一件で、南部側からすれば「津軽は裏切り者」と思うかもしれません。

ですが面白い事に、この独立した大浦為信は南部地域(久慈)出身という説もあるのです。※諸説あり

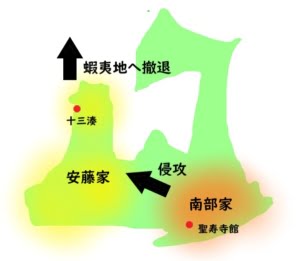

そして戦国時代以前の津軽地域は十三安藤氏が治めており、それを倒したのは南部家。

南部家が奪って平定した土地を、同じ南部出身の家臣に独立されて奪われたってだけの話なのです。※もちろん諸説あり

UOTO

また南部家内では跡継ぎを巡って南部家当主:南部晴政と養子の南部信直(後の南部家当主)が争っており、南部晴政が信直の父である石川城当主石川高信を攻めるよう為信に指示したって説もありますし、南部晴政と実子の晴継は信直に暗殺されたって説も。※諸説あり

その後南部領内では『九戸政実の乱』というのも発生しており、当時の南部家はかなりゴタゴタしていたとも言えます。

まぁ何がともあれこの大浦為信の裏切り・独立が、この津軽と南部の対立を引き起こした大きな原因と言えるかもしれません。

裏切り・独立って戦国時代ではよくある話ですが、なぜ長期間にわたって津軽と南部の仲が悪い状態が続いたのでしょうか?

それが次です。

地理的要因

歴史的な対立はあったにせよ、それは他の県でも同じような事があったわけで、本来ならすぐに仲直りできるはずですよね。

津軽と南部の仲が長い間悪かったのには、地理的要因も考えられます。

青森県の中央部には【八甲田山】という山があり、津軽・南部両地域を分断しています。

そのため津軽・南部両地域を移動するルートは、海沿いの奥州街道がメインでした。

しかし津軽と南部の対立の結果、唯一の移動手段だった奥州街道に番所を設置され、両地域の行き来が取り締まられることに。

「メイン道が通行止めなら、八甲田山を横切ろう!」って思うかもしれませんが、八甲田山は豪雪地域で範囲も広く、当時は横切ることが難しかったと考えられます。

UOTO

となるとお互いの地域の移動が全くできないので、文化的な交流も少なかったのではないかと想像できます。

本来は庶民同士の交流から融和ムードが広がっていくものですが、奥州街道は藩境塚で塞がれてしまった。

険しい八甲田山は超えられないので、津軽・南部両地域の交流が全くなく、長い間津軽と南部の仲が改善されなかったのでは?と思います。※あくまでも憶測です

UOTO

現在でも高速道路が青森・弘前(津軽)方面は東北道、八戸(南部)方面は八戸道と分かれていて、両地域を行き来するアクセスというのはかなり悪いです。

また文化や祭り、方言もこの八甲田山を境に全く違い、分断と対立の面影を残しています。

他にも津軽と南部には性格的な違いもあり、津軽人は「派手好きで気さく」という性格に対し、南部人は「地味で人見知り」という性格です。

UOTO

津軽と南部の現在

もちろん津軽と南部が対立していたのは過去の話なので、今現在は仲が悪くありません。

しかし一部の過激派や面白可笑しくしようとする出版社・メディアがネタとして取り上げたり、あたかも現在も仲が悪いみたいな書き方をする掲示板や本まであります。

でも本当に仲が悪かったら青森県として機能してませんよね。

津軽と南部の対立例

ただ、津軽(弘前地域)と南部(八戸地域)では文化も違うため、多少の意見的な対立はあるかもしれません。

県立施設建設問題

例えば、『県立施設の建設問題』。

「津軽には県立施設が多いのに、南部には少ない」みたいなことを言う人もいるんです。

でもこれに関してはどこの県でも一緒で、県が広かったり文化圏が違うと必ず言う人がでてきます。

県立施設というのは国立施設の次に大きなお金が動くので、やっぱりどこの地域も欲しい物なのです。

八戸市の岩手併合問題

他には『八戸市の岩手併合問題』

八戸市の一部議員やネットでは「同じ南部繋がりの岩手県と一緒になろう」みたいなのがありました。

しかし八戸市と岩手県は同じ南部とは言われているものの、文化圏は異なり、また過去記事にも書いた南部煎餅問題というのもあります。

しかも岩手県側からすると、三戸城(現在の青森県三戸町)を拠点としていた南部氏に侵攻された過去もありますし、津軽為信が仮に“久慈出身”であるならある意味身内同士の争い。

まぁ岩手併合はネタでしょうが現実的ではなく、もしそうしたいなら八戸市を県庁として岩手県北を取り込んだ新たな県を作った方が文化圏的にはしっくりくるかと思います。

県農協中央会の対立

令和に入ってから起きている津軽と南部の対立としては、『県農協中央会 副会長任命問題』。

会長と副会長のポストを津軽出身者と南部出身者で分けることになっているそうで、会長が津軽出身者ということから副会長は南部出身者となるはずなのですが、ここでも対立。

副会長選考時に津軽出身者が立候補したり、南部側の推薦した立候補者が否決されたりと、対立開始から400年以上経つ現在でも続いてしまっています。

UOTO

その他

あとこれは何かの本でもネタにされていましたが、青森県人に出身地を聞くとただ単に「青森です」とは言わずに「青森県の八戸です」とか「青森県の弘前です」と必ず県名+地名が出てきます。

もちろん他の県でもあるとは思いますが、青森県人はこうやって県名と地名を分ける人が多いそうです。

これは青森県という一つの括りが嫌だという地域愛の表れなのか、「弘前もしくは八戸と一緒にされたくない」という対立の表れなのか分かりませんが、こういった特徴があるそうです。

また新聞に関しても全域仕様の『東奥日報』、南部の『デーリー東北』、津軽の『陸奥新報』といった感じで分かれています。

UOTO

この津軽と南部の対立というのは過去のもので、「現在も仲が悪い」というのは誰かが作った面白ネタという事なのです。

ただ、未だに対立したがる古い人間も一部いることも事実です。

津軽と南部の対立があったから、今の青森県は魅力的

これほどまでに歴史や文化が複雑な県は他にないと思います。

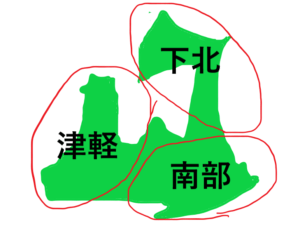

これにプラスして下北地域(旧斗南藩)も入ってくるのでさらに複雑になります。

下北半父さん

方言であれば、津軽弁・南部弁・下北弁と3種類あり、食や祭りも津軽と南部ではハッキリ雰囲気が変わります。

本来であれば、時代と共に文化は入り混じり薄れていきます。※東京(江戸文化)とか特に

しかし青森県は過去に津軽と南部の対立があったからこそ、互いに違った方言・食・祭りなどの文化圏を現在まで保っているのではないでしょうか?

それこそが青森県の魅力的で、今となっては観光資源にもなっています。

また高校野球でも津軽の青森山田(青森市)・聖愛(弘前市)と南部の八戸学院光星(八戸市)のどこが優勝するかでも盛り上がったりもします。

UOTO

津軽と南部というライバル心があるからこそ盛り上がるのかもしれません。

観光面でも津軽と南部そして下北を行き来すれば、一つの県を観光しているはずなのに違う県に来たかのような気分を味わえるかも?

アス・パム男

青森県を観光する際は、この津軽と南部の文化の違いというのも楽しんでもらえればと思います。

UOTO

ディスカッション

コメント一覧

現代では津軽藩と南部藩の確執なんて気にしてる人はほとんどいません

それよりも県行政が八戸に対して行ってきた搾取の構造を我々八戸人は批判しているのですよ・・・

コメントありがとうございます。

詐取の構造・・・?

記事の参考にしたいので、ぜひ詳しくお聞かせ願います。

私は一時島根県に住んでましたが、あそこは同じ県内で東部(旧出雲国)、西部(旧石見国)で仲が悪いです、今でも。

藩同士がではなく、古代からほんとに行き来がない(出雲は出雲街道で岡山方面に、石見は広島方面に行き来があっただけ。今でもそうでお互い行き来がありません、三瓶山が微妙に邪魔だったからか?)、人の気質が違う(石見は威勢がよくおおらかだが口だけ、出雲は人見知りが激しく排他的で根回し上手だとか。出雲が排他的なのはかなり感じました)、方言が違う(方言は、石見が広島岡山山口と同じく中国方言ですが、出雲は東北弁に近い)、とまったく違います。

更に県庁や国の出先施設、県の施設は根回し上手な出雲にとられ(かなり東に偏っているので石見側は大変です)、石見側は出雲の仕打ちに激しい禍根を持ってるようです。私は出雲で働いてましたが上司が石見出身で、彼が出雲に越すときに周りは口々に「出雲の人はずるいから気をつけろ」と言われたとか……。

興味深いけど、なかなかすごいなと思いました。

あと、出雲に住んでる人も上司の元石見人も、島根がとは言わず、必ず出雲が石見が、と言ってました。完全に分けてました。正直ひとつの島根になるのは無理じゃないかなあと思います。

コメントありがとうございます。

島根県でもそうでしたか・・・

確かに島根県の旧国名は『石見国』『出雲国』で、旧県名も『島根県』と『浜田県』の二つあったみたいですね。

過去の歴史(国が違う・藩が違う)であったり、交通の行き来問題、そういったことが対立を引き起こしているのでしょうね。

島根の場合は、東側に人口が集中しているのも原因かもしれませんが・・・

どこの県にもこういった対立はありそうですね。。。

南部人ですが、自分の親世代50代以上は津軽を嫌ってる人案外多いですよ。普段表に出さないだけで。

ネット掲示板見るとお互い罵詈雑言飛びかってますし笑お互い表に出さないだけで内面では対立してるんじゃないですかね?

コメントありがとうございます。

まぁどこの県にも対立ってありますからね~

知り合いの例を挙げると、静岡VS浜松とか前橋VS高崎とか・・・

ネタならまだしも本当に嫌っているのなら問題ですね。

古い考え方を改めて欲しいものです。

津軽が嫌いというよりも津軽県政に対してムカついてる八戸市民は多いですよ。八戸市民がほぼ利用することがない県施設や大失敗したコンパクトシティ構想にも八戸市民の血税が投入されてますからね。岩手県なら県立施設がほぼ平等に配置されているのに対して青森は基本的に県庁所在地だけ。

おまけに本八戸駅前の道路工事も県の管轄のせいでいつまでたっても進捗しない。おかげで道路はボコボコで狭いまま。本当に南部は津軽から冷や飯食わされている状態です。

はっきり言って津軽偏重の青森県政は本当にクソ。個人的には一刻も早く岩手県に編入したいと思ってます。

コメントありがとうございます。

私の友人は八戸市民が多いですが、そういった考え方の人はほとんどいない気が・・・

まぁ人それぞれ意見はあると思います。

調べてみると岩手も秋田含めて、どの県も基本的に県立施設は県庁所在地に集まっています。

なので津軽偏重というわけではないと思いますし、たぶん岩手に編入したとしても同じです。

そもそも県知事が南部出身ですし・・・。

あと八戸市民がほぼ利用することない県立施設とありますが、基本的に県立施設ってあまり一般市民は利用しません。

部活動の大会で利用するか、もしくは三沢の県立航空科学博物館くらいですかね?

なのでそこまで気にしなくていいと思います。

編入するよりも八戸を県庁所在地として独立した方が、しっくりくるかと思います。

ピンバック & トラックバック一覧

[…] 津軽と南部は本当に仲が悪いのか? https://aomori-info.site/tugarutonanbu/ […]