『津軽こぎん刺し』とは?【歴史や売ってるお店についても!】

みなさんは【津軽こぎん刺し】ってご存知でしょうか?

みなさんは【津軽こぎん刺し】ってご存知でしょうか?

繊細で美しい幾何学模様が特徴の津軽の伝統工芸品です。

素朴でどこか北欧チックな雰囲気の模様は、ハンドメイド界隈を中心に多くの人に愛されています。

そんな『津軽こぎん刺し』の歴史や、こぎん刺し商品が売っている弘前のお店などをご紹介します。

津軽こぎん刺しとは?

津軽こぎん刺しとは、津軽地方に伝わる藍色の麻布(こぎん)に白い木綿糸を刺した“刺し子”の一種です。

繊細で美しい幾何学模様が特徴で、どこか北欧チックな雰囲気もあります。

青森県南部地方の『南部菱刺し』、山形県庄内地方の『庄内刺し子』と並び、日本三大刺し子の一つです。

津軽こぎん刺しの歴史

江戸時代、倹約令により津軽の農民は麻の着物しか着られませんでした。

江戸時代、倹約令により津軽の農民は麻の着物しか着られませんでした。

しかし麻生地は目が粗いため、津軽の厳しい冬を過ごすのは大変。

そこで麻布に木綿糸で刺し子を施して保温と補強を行い、寒さをしのいでいました。

これが『津軽こぎん刺し』の始まりとされています。

それが紡績糸の普及と共に、農村の女性たちが「家族のため」と「楽しみ」の一つとして、今のこぎん刺しのような美しい模様を刺すようになったそうです。

こぎん刺しの模様

独特なこぎん刺しの模様ですが、40種類ほど存在します。

布の縦の織り目に対して一・三・五・七と奇数目を数えて刺していくのですが、その基礎となる模様を【モドコ】と呼び、津軽弁の付いた40種類の模様を組み合わせていきます。

例えば「猫のマナグ」という模様がありますが、マナグとは津軽弁で「目」を表します。

こぎん刺しの種類は大きく3つ。

・東こぎん

・三縞こぎん

同じ津軽地方でも、地域によって刺し方が変わります。

『津軽こぎん刺し』が人気の秘密

日本全国様々な伝統工芸品がありますが、『津軽こぎん刺し』は特に人気です。

その人気の理由は、

・技法を応用できる

といったことです。

伝統工芸品って職人が作るイメージが強いですが、津軽こぎん刺しは図案集などの本や作成キットまで販売されているので、素人でも始めやすい特徴があります。

UOTO

また津軽こぎん刺しの刺し子技法は、他のハンドメイド作品にも応用できるので、アクセサリーやバッグ、財布なども作ることができます。

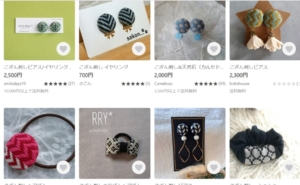

実際にハンドメイドサイト【minne![]() 】にも、多くのクリエイターが津軽こぎん刺しを使ったハンドメイド作品を販売しています。

】にも、多くのクリエイターが津軽こぎん刺しを使ったハンドメイド作品を販売しています。

廃れてしまう伝統工芸品も多い中、津軽こぎん刺しは時代に合った形で受け継がれています。

津軽こぎん刺しの巾着が可愛い!

先日、弘前市を訪れた際に購入した『津軽こぎん刺しの巾着袋』

見た目の可愛らしさと「小銭入れに使えるかな?」と購入しました。

津軽こぎん刺しの技法を使った商品が数多く売られており、財布やバッグ、印鑑ケースなど実用的なものが多いのも津軽こぎん刺しの魅力でしょう。

『津軽こぎん刺し』が売ってる弘前のお店

津軽こぎん刺しを使った商品は、青森県内のお土産店で売られています。

特に、本場である弘前市には専門店もあります。

その一部をご紹介します。

※リンクは公式サイトに飛びます

・クラフト&和カフェ 匠館

・津軽工房社

・武徳殿物産販売所

・さくらはうす

・green

・La Pomme

・しまや

・弘前こぎん研究所

・古民家 sudatsu

・手づくり工房 あけびの里

・弘前市りんご公園「りんごの家」

など

作り手によって様々な表情を見せる津軽こぎん刺し。

上記のお店には、こぎん刺しの素材販売や体験もできるお店もあるので、ぜひ一度覗いてみてください。

UOTO

津軽こぎん刺しまとめ

ハンドメイドでも人気の伝統工芸品『津軽こぎん刺し』

厳しい冬を乗り越えるために、津軽の女性達が麻生地に刺し子を施したのが始まりです。

それが時代と共に「生活」から「楽しみ」に変わり、「ハンドメイド技法」と移り変わっているわけです。

そんな『津軽こぎん刺し』の本場:青森県津軽地方には、こぎん刺しを体験できる施設やこぎん刺し商品を変えるお店も多いので、ぜひ本物の津軽こぎん刺しを触れに訪れてみてください。

UOTO

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません