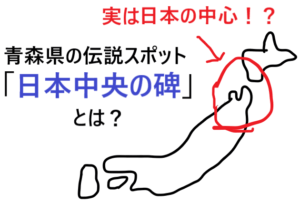

日本の中央と言えばどこですか?と聞くと、ほとんどの人は「東京」「京都」「新潟・長野・静岡」と答えると思います。

日本の中央と言えばどこですか?と聞くと、ほとんどの人は「東京」「京都」「新潟・長野・静岡」と答えると思います。

多分これらが正解だと思いますが、実は青森県には『日本中央』と書かれた碑があります。

声

と思われますが、昭和24年に青森県東北町で【日本中央(ひのもとまなか)】と描かれた大石が発見され、これは平安時代に坂上田村麻呂が記したとされる伝説の石碑:壺の碑(つぼのいしぶみ)なのでは?と言われています。

なぜ本州の端っこの青森県に「日本中央」と書かれた伝説の石【壺の碑】があったのか?

考えてみます。

壺の碑(つぼのいしぶみ)とは?

まず青森の謎スポット日本中央の碑を語る上で、知っておくべきなのが壺の碑伝説(つぼのいしぶみ)です。

壺の碑とは、平安時代の蝦夷討伐時、坂上田村麻呂がその時の中心地点であった都母(つも)の地に進軍した際に、矢で記したとされる大石です。

“日本の中央に到達した”という意味で掘ったと言われています。

かつて北陸・関東・東北・北海道などに住んでいた民族。

大和政権からは異民族として扱われ、蝦夷討伐などで土地を奪われていった。

「壺の碑」という言葉は和歌などでは有名な言葉らしく、源頼朝や和泉式部など多くの歌人の作品に登場する歌枕(歌の表現技巧の一つ)です。

中でも“壺の碑”について書かれている最も古い歌学書が、12世紀末(1185年頃)藤原顕昭の【袖中抄(しょうちゅうしょう)】。

昔の言葉を訳すのは苦手ですが、たぶん「日本の奥に坂上田村麻呂将軍が弓で石の表に日本の中央と書いた石碑を残した。その土地を”つぼ”という。」という事だと思います。

青森で発見『日本中央の碑』

多くの和歌で詠まれていた伝説の【壺の碑】ですが、江戸時代初期に多賀城付近(宮城県)で見つかった巨石が有力とされていました。

しかし坂上田村麻呂が到達した地点と重なるものの、【つも】という地名や巨石に書かれている年代と一致しないなどという事が判明。

そんな中、巨石を地下に埋めたという伝説の残る【千曳神社(青森県七戸町)】の地下を発掘するようにと明治天皇から命令が下りました。

この地には【坪】【石文】という地名が残り、埋められた巨石が壺の碑ではないかとされていたからです。

UOTO

しかし見つからず。

ですが、昭和24年6月21日に石文集落近くの赤川上流で川村種吉によって巨石が発見されました。

なんとその巨石には“日本中央”と書かれていたのです。

奥に見える案内棒(中央)が発見された場所です

日本中央の碑(ひのもとまなか)の謎

青森県で発見された“日本中央”を書かれた『壺の碑』とされる巨石。

【都母(つも)】を【坪】とするなら信憑性は高まりますが、そもそもこの地(現在の東北町)には、坂上田村麻呂は来ていないと言われています。

坂上田村麻呂は現在の岩手県らへんでアテルイに勝利し、そこで蝦夷との戦いに終止符を打ちました。

つまり現在の岩手以北に行くことなく戦いが終わったわけです。

来ていないのだから書けるわけもなく、「じゃあ誰が書いたんだ」って話なわけで。

実際に都母の地を訪れたのが後の征夷大将軍:文屋綿麻呂。

もしかするとこの“日本中央”と書いたのは文屋綿麻呂かもしれないという説もあります。※こちらの方が有力です

UOTO

なぜ青森が日本の中央なのか?

仮に坂上田村麻呂が書いたとして、なぜ本州の端っこ青森県の山奥で「日本中央」と書いたのでしょう?

教科書でも習ったと思いますが、当時の日本は「日本」という国名を使っていません。

UOTO

平安時代の文献によると、日本とは日出ずる意味で東側を指し、東北地方一帯の事を「日本(ひのもと)」と呼んでいたそうなのです。

その日本(ひのもと)の中心に当たるのがここ東北町だったわけらしいです。

決して今の日本の真ん中が青森県と言うわけではなく、当時「日本(ひのもと)」と呼ばれていた蝦夷の土地の中央がそこだったということになります。

UOTO

地元東北町ではこんな祭りも

日本中央の碑が発見された地元:東北町ではこんな祭りも開かれています。

その名も「日の本中央まつり」。

毎年9月に開かれるのですが、町を流れる赤川に10台のたいまつを立て燃やすという五穀豊穣を願った祭りです。

結局謎のままだった日本中央の碑

結局、青森県で発見された“日本中央の碑”が、本物の『壺の碑(つぼのいしぶみ)』かどうか現在も分かっていません。

しかし実際に当時の東北町・七戸町(旧天間林村)周辺には、都母村という集落が存在しており、そしてこの石碑の発見現場周辺には「石文」「坪」という集落も存在します。

そして明治天皇が伝説を元に境内を探させた千曳神社(七戸町)の創始者は坂上田村麻呂とされています。

つまり、この『日本中央の碑』は伝説の『壺の碑』である可能性もゼロではないわけです。

UOTO

・

ちなみに見つかった石碑は、青森県東北町の【日本中央の碑歴史公園】にて保管されています。

出典:東北町ホームページ

9:00~16:00

休館日

火、年末年始、その他

入館料

無料

アクセス

国道4号線沿い※伝説の残る千曳神社は保存館より南東に1キロほどです

謎スポット:日本中央の碑発見現場に行ってみた

ちょっと仕事で近くを通る機会があったので、少し寄ってみました。

県道8号線沿いにあり、駐車場(砂利)は広めです。

もちろん車は私だけ。

ちょっと道が塞がっています。

「熊が出そう」「虫が多そう」という恐怖を抑え、突入してみます・・。

これは行けそうだな!!

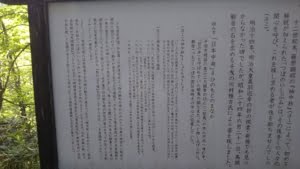

途中には案内板とベンチがありました。

余裕で行けると思っていましたが、本番はここからでした・・・。

日本中央の碑発見現場を発見!がしかし・・・

道がなくなってる!?

獣道みたいになってしまった草ボーボーのルートを掻き分けて進み、ようやく到着。

これだけです。

このような案内棒が立っているだけです。

周りは人気も何もない林の中で、崖の下って感じの場所でした。

「これじゃ昔の人は見つけれないよな」と思いながら、写真に収めてすぐに退却!

UOTO

今回訪れた日本中央の碑発見現場はこちらにあります。

車が一番便利ですが、近くには千曳駅と呼ばれる秘境駅があるので徒歩でも行けます。

千曳駅についてはこちら→青い森鉄道沿線のスポット

近隣の宿泊施設

もし泊りがけで行ってみたいという方にオススメな宿泊施設が【東北温泉】です。

日本一黒い湯のモール温泉とされており、全国から多くの宿泊客や日帰り入浴客が訪れています。

「日本中央の碑発見の現場」からは結構な距離がありますが、【千曳駅】の次の駅【乙供駅】が最寄りとなっています。

日本の中央とされた地で、日本一黒い温泉に浸かってみませんか?

コメント